Hari ini ada ribuan dokter dari berbagai penjuru Indonesia yang turun bergabung dalam aksi solidaritas menolak tindakan kriminalisasi atau tuduhan malpraktik terhadap sejawat mereka. Saya melihat adalah sangat wajar munculnya kekecewaan atas perlakuan (sebagian) aparat penegak hukum terhadap beberapa orang yang kebetulan berprofesi sebagai dokter. Di sisi lain, adalah wajar pula bila muncul kekecewaan terhadap layanan yang (dianggap) kurang optimal dari para dokter, bukan hanya pada kasus dr. Ayu, SpOG namun juga di sejumlah kasus lain, diberitakan maupun tidak. Membaca berita dan siaran pers dari pihak PB POGI mengenai proses penangkapan dr. Hendry S, SpOG Selasa, 26 November 2013, tak ayal memang membuat emosi menggelegak, terlebih bagi sejawat atau mereka yang mengenal dekat beliau. Di beberapa kasus, emosi serupa juga sebenarnya tak kalah menggelegaknya di pihak keluarga, ketika dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa si pasien harus kehilangan nyawa.

Tanpa maksud menunjuk pihak yang salah atau benar, saya melihat bahwa pembahasan mengenai kronologis kejadian untuk mengusut bagaimana duduk perkara sebenarnya seringkali menjadi tidak mudah. Bahkan sangat tidak mudah untuk kemudian malah menjadi lebih kusut ketika mispersepsi, asumsi dan emosi yang berperan dominan, mengesampingkan fakta dan logika. Pada saat itikad dan prasangka baik untuk saling memahami menipis, di sanalah posisinya digantikan oleh kebutuhan kuat untuk mencari siapa yang perlu dipersalahkan. Sayangnya dalam hal ini seringkali justru telunjuk kita mengarah ke luar terlebih dahulu; mencari pihak eksternal yang salah. Sebenarnya dari sudut pandang manusiawi hal ini wajar, karena merupakan salah satu mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) atau strategi coping masing-masing individu. Tidak pernah mudah menerima hal yang paling logis sekalipun, ketika emosi sudah memenuhi dada, penilaian dan keputusan lalu didasarkan atas asumsi belaka. Ketika pasien (dan keluarganya) menyalahkan dokter, apakah sebelumnya sudah ada upaya untuk mencari penjelasan yang memadai mengenai duduk perkara kejadian? Intinya coba memahami sebelum menyalahkan. Apakah hal tersebut juga sudah dilatarbelakangi oleh upaya memahami (sekilas saja) mengenai mekanisme kerja tubuh? Atau mengenai cara kerja dokter? Atau sudahkah dipahami bahwa dokter juga seorang manusia, sama persis sebagaimana seorang pasien? Tidak ada dewa maha tahu atau robot serba bisa dalam hal ini.

Saya bisa memahami kegelisahan dan kegusaran teman-teman dokter atas peristiwa yang terjadi belakangan ini. Tapi sebenarnya saya juga tidak sepenuhnya bisa mencerna alasan aksi mogok yang dilakukan oleh mereka. Terutama apabila hal tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembelaan terhadap satu kasus semata, lalu ribuan bahkan jutaan dokter negeri ini turun ke jalan menolak kriminalisasi apabila terjadi dugaan malpraktik. Apakah itu artinya ada jaminan 100% bahwa setiap dokter pasti melakukan tugasnya dengan baik? Setiap waktu, terhadap siapa pun, dimanapun, dalam kondisi apapun? Apakah artinya dokter tidak pernah salah? Atau tidak akan berbuat kekeliruan? Baiklah, di bawah sumpah profesi semua memang bersaudara. Tapi apakah artinya semua serentak begitu saja membela tanpa kecuali? Bukankah yang dikedepankan adalah kemanusiaan, bukan sekedar membela saudara seprofesi?

Adanya tuntutan terhadap perlindungan profesi ini (yang katanya: dari kriminalisasi), mungkin saja bersumber pada kesenjangan atau belum efektifnya komunikasi antara dokter dengan pasien. Bila dikatakan, dokter telah menjalankan langkah sesuai prosedur, apakah prosedur tersebut memang sudah diinformasikan sebelumnya kepada pasien? Atau apakah prosedur tersebut memang sudah ditetapkan dan berlaku standar? Atau ada hal-hal lain yang menjadi prioritas pertimbangan di situasi tertentu, sehingga kesegeraan tindakan mendahului pemberian informasi kepada pasien? Harus diakui bahwa masih sangat banyak pasien yang belum tahu hak dan kewajibannya, juga terbatas kemampuannya untuk menyerap, menggali dan memahami informasi medis. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga dokter yang kurang terampil atau bahkan enggan untuk membangun rapport yang baik dengan pasien. Berapa banyak di antara kita berganti dokter, dengan alasan tidak nyaman dengan dokter sebelumnya yang kurang informatif atau kurang care?

Saya khawatir tuntutan untuk menolak kriminalisasi dokter sebenarnya bisa membawa dampak bukan untuk melindungi profesi, tapi justru semakin menciptakan jurang pemisah antara dokter dan pasien. Bukan membangun komunikasi untuk saling memahami, namun menyuburkan arogansi profesi bahwa ada satu pihak yang tidak pernah salah dan tidak bisa disalahkan. Bukankah yang menjalankan profesi juga seorang manusia yang tetap bisa berbuat keliru, sengaja ataupun tidak? Saya khawatir oknum dokter yang tidak semulia dokter-dokter pada umumnya dan mengabaikan kode etik profesi akan bersorak gembira, mendukung penuh tuntutan ini. Ayolah, tidak ada jaminan kan bahwa seluruh yang berprofesi dokter adalah manusia berintegritas dan sepenuhnya profesional? Melindungi profesi sah-sah saja, tetapi bukan melindungi oknum yang berperilaku melenceng dari profesinya. Bagaimanapun tidak ada satu pun profesi yang steril dari khilaf.

Sebagai orang awam, saya melihat bukan semata pada profesinya. Saya menghargai profesi dokter setara dengan profesi lain. Bagi saya kemuliaan toh bukan terletak pada profesi, tapi pada upaya masing-masing individu untuk menjadi sebaik-baik dirinya dan menebar manfaat bagi sekitar. Kalau ada yang bilang bahwa dokter mengorbankan waktu, tenaga, uang dan bahkan keluarga dalam menjalankan profesinya, saya kira juga setiap manusia yang berusaha amanah dengan profesinya, akan demikian adanya. Saya melihat banyak dokter yang memegang teguh etika profesi dan komitmen kerja, namun ada saja beberapa gelintir yang abai. Tidak ada bedanya dengan profesi psikolog, pengacara, guru, akuntan dan lain sebagainya. Apakah mungkin harapan berlebihan menjadi semakin membumbung ketika persepsi publik menempatkan dokter sebagai profesi ‘mulia’? Saya kira memang kita perlu lebih realistis melihat posisi para dokter, agar bisa menerima dan menghormati profesi mereka secara proporsional. Mereka juga punya batas kelelahan fisik dan mental, yang justru kerap tidak bisa diungkapkan atau diekspresikan secara langsung, di tengah beban tuntutan profesinya. Mereka menjalani pendidikan dasar dan profesi, lalu spesialis, kemudian sub spesialis dan seterusnya, dalam waktu yang mungkin menyita sebagian besar jatah usia mereka. Di saat kita ada di pihak pasien yang tengah diruwetkan oleh kondisi sakit, tak mudah memang menempatkan diri untuk berempati dan memahami dokter. Ada kecenderungan untuk selalu menuntut mereka melakukan yang terbaik bagi pasien, sebisa mungkin tanpa cela. Sudah adilkah kita terhadap para dokter?

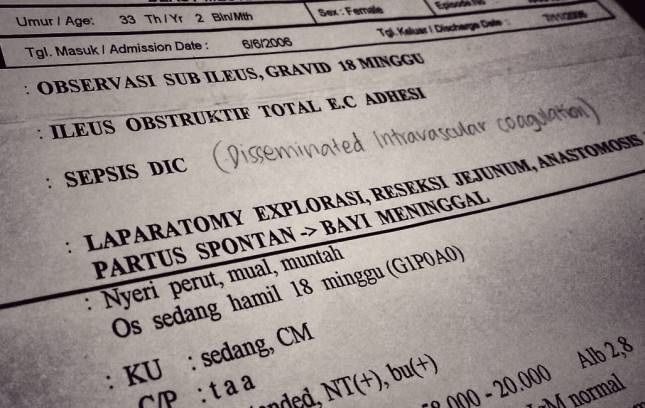

Teringat saat beberapa tahun lalu saya sempat mengalami septic shock pasca operasi usus halus, yang kebetulan dilakukan ketika saya tengah hamil 18 minggu. Karena kondisi menurun drastis, janin tidak bisa bertahan dan membahayakan jiwa, hingga sempat saya mengarah pada kegagalan multi-organ. Lalu saya harus ‘dikomakan’ dan menggunakan ventilator selama 10 hari. Ketika kondisi saya terus memburuk, tim dokter pada akhirnya menyatakan angkat tangan dan menyampaikan pada keluarga bahwa saya tidak akan bertahan lama. ‘Hanya keajaiban yang bisa memulihkannya’, demikian kalimat klise-nya sebagaimana tercetus di banyak adegan film ber-setting rumah sakit. Sangat banyak orang yang (bahkan hingga kini) dengan cepat bereaksi, ‘itu bukannya malpraktik, ya?’ Saya melihat ini respon yang sangat wajar dari orang-orang terdekat saya. Saya pun tidak mencerna dan memahami semua yang terjadi dalam waktu singkat. Ketika baru saja pulih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala saya, yang tidak bisa dituntaskan hanya dengan googling. Saya sebenarnya sangat butuh untuk berdiskusi dengan sahabat-sahabat saya yang berprofesi sebagai dokter, untuk penjelasan medis lebih detil. Sayang, mereka semua terlalu sibuk. Saya benar-benar hanya mengumpulkan potongan-potongan informasi lewat tumpukan berkas riwayat penanganan, bon tagihan biaya rumah sakit, aneka hasil rontgen, hasil lab dan resep obat, juga cerita dari keluarga dan orang-orang terdekat.

Apakah saya tidak melihat kemungkinan lain yang mengarah pada maltindakan atau malpraktik misalnya? Secara hipotetis, bisa saja. Ada beberapa hal dan tindakan sembrono (dokter maupun tenaga medis lain) yang memang disesalkan dan cukup memancing kegusaran saya. Misalnya, sempat ada kekeliruan dua orang petugas yang membawa mesin x-ray ke ruang ICU untuk segera melakukan rontgen, padahal waktu itu saya masih dalam kondisi hamil. Dengan kegalakan kesadaran yang masih 70% fully charged, saya tegas menolak dan minta mereka untuk mengecek ulang, karena yakin bukan saya yang dituju. Ternyata memang mereka salah pasien. Di waktu lain, seorang petugas lab juga pernah keliru menempelkan sticker bernama ‘Tn. Thamrin’ pada tabung berisi darah saya. Untungnya suami saya mengetahui dan langsung menegur. Terkait dengan dokter, hal paling menyebalkan yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika seorang spesialis anestesi melakukan prosedur pemasangan CVP (Central Venous Pressure) sambil menerima telpon yang dijepit antara telinga dan pundaknya. (Oh ya, buat teman non-medis yang penasaran bisa lihat sendiri di YouTube tentang prosedur pemasangan CVP. Silahkan dinilai secara obyektif, kira-kira optimal atau tidak kalau tindakan tersebut dilakukan sembari bertelpon-ria). Cukup lama si dokter tersebut berbicara lewat telpon genggamnya, yang sependengaran saya sama sekali bukan pembicaraan urgent terkait kepentingan pasien lain. Saya sangat marah, namun kondisi saya saat itu terlalu lemah untuk sekedar bersuara normal. Dengan mengumpulkan tenaga, separuh berbisik saya ceritakan kejadian tersebut pada suami dan ayah saya. Mereka juga sangat marah dan langsung mengungkapkan kekecewaannya pada tim dokter. Ayah saya langsung menyatakan bahwa beliau tidak ingin melihat dokter tersebut ada di depannya lagi, atau memasuki ruangan tempat saya dirawat. Dokter anestesi tersebut lalu digantikan oleh dokter lain. Dalam perkembangannya, memang alat yang terpasang ternyata berusia jauh lebih pendek dibandingkan kalkulasi awal sehingga harus dilakukan pemindahan dan pemasangan ulang di titik yang berbeda. Hal ini terjadi beberapa saat sebelum saya mengalami penurunan kondisi drastis yang kemudian mengantarkan pada induced coma. Apakah di sini terjadi kelalaian atau malpraktik? Coba kita tanyakan pada rekan-rekan dokter yang terhormat.. 🙂

Ketika pada akhirnya beberapa tahun kemudian saya berhasil bertemu kembali dengan dokter yang mengepalai Tim Dokter saat menangani kasus saya, benar-benar yang terasa adalah kelegaan luar biasa. Kelegaan yang saya pahami di sini ternyata bukan dalam arti semua pertanyaan saya terjawab sempurna atau semua keinginan saya terpenuhi, namun tepatnya adalah saya bisa memahami lebih utuh apa yang sebenarnya terjadi. Cukup lama juga saya, suami dan seorang teman lain (yang membantu mewujudkan pertemuan tersebut) berbincang dengan sang dokter. Di akhir pertemuan saya sampai pada kesadaran bahwa rangkaian kejadian yang sudah lalu sebenarnya memang sudah demikian adanya. Bukan semata karena skenario besarnya sudah ada yang menentukan, namun saya juga bisa menerima karena memahami keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri para dokter tersebut. 36 hari di rumah sakit memberikan saya gambaran yang jujur mengenai keseharian para dokter, dari sikap ketus atau seenaknya ketika mereka kelelahan, juga perhatian yang tulus dan upaya maksimal dari beberapa dokter yang benar-benar terasa memperjuangkan keselamatan saya. Bener deh, mereka manusia juga kok. Dari sekelompok orang yang berprofesi sama, tentu saja akan sangat naif apabila saya berharap tidak ada sama sekali yang brengsek. Itu bisa terjadi di semua profesi, dan tindakan yang tidak profesional tersebut bisa menimpa pada siapapun. Tidak ada satupun profesi yang rela dikriminalkan. Namun di sisi lain adalah wajar bahwa sebagai manusia, mungkin saja ada satu-dua oknum yang menyalahi etika dan prosedur sebagai profesional di bidangnya –yang sengaja ataupun tidak, lalu berdampak fatal. Saya kira ini yang tidak perlu dibela atau ditutupi secara membabi buta. Kebetulan dalam kasus saya, upaya sebagian besar dokter yang ada dalam tim tersebut sudah optimal, berjuang sekuat tenaga demi kepulihan pasiennya. Saya memaafkan tapi belum bisa melupakan satu oknum dokter yang bekerja tidak profesional. Bisa saja ceritanya akan berbeda kalau nyawa saya tidak terselamatkan, ya? 😉

Apa yang terjadi sebenarnya tetap harus ditelaah secara kasus per kasus. Bagaimanapun, setiap kasus melibatkan begitu banyak fakta dan pihak terkait di belakangnya. Sangat dibutuhkan adanya keterbukaan dan kedewasaan dari berbagai pihak, termasuk dari sisi aparat keamanan maupun penegak hukum agar lebih profesional dalam melakukan tugasnya. Tidak sepenuhnya salah, namun rasanya memang terlalu sederhana untuk bisa diselesaikan dengan aksi keprihatinan turun ke jalan atau bahkan mogok kerja massal. Perlu upaya intensif dan komunikasi berkelanjutan agar publik bisa menghargai secara proporsional, sekaligus juga tetap obyektif dan realistis terhadap profesi dokter. Pasti butuh proses, haqqul yakin. Jalan panjang untuk bisa saling menghargai memang tidak pernah mudah. Terlebih profesi dokter memang unik. Dalam bertugas ada beban fisik dan mental yang cukup tinggi, tantangan dan tekanan tinggi, resiko tinggi, sementara tetap dalam melakukan tugasnya kerap terasa ada tuntutan untuk tampil sebagai pribadi yang sempurna. Agak jarang-jarang ya, terdengar seorang dokter mengalami depresi dan merasa perlu berkonsultasi pada psikolog? Eh. Sudah, sudah… >_<

Oh, ya.. terima kasih, salut dan hormat saya untuk para dokter yang hari ini tetap berusaha profesional menjalankan tugasnya, mengutamakan keselamatan pasien dan kemanusiaan. 🙂